Viaggio nel cuore della produzione Breguet, distribuito tra le sue collezioni più iconiche e significative, quali la Classique, la Tradition, la Marine e la Type XX, raccontate attraverso le ultime novità. Una conferma dell’anima poliedrica della Maison, costruita sul geniale dettato del fondatore, capace di diversificare il contenuto estetico-tecnico dell’orologio, in modo mirabile.

Sono diverse le anime di Breguet, tutte indicative di una mente superiore e geniale che ha indicato la strada verso la configurazione dell’orologeria moderna, in senso completo ed articolato, sia sul fronte estetico, che su quello meccanico. Ecco, quindi, che un simile messaggio di stile, oggi trova le sue declinazioni esplicative nelle collezioni Classique, Tradition, Marine e Type XX, relativamente alle quali, proponiamo le ultime interpretazioni, esemplificative dei contenuti tecnici e di design identificativi di ognuna di esse. Prima di entrare nel merito di questo articolato intervento, però, è importante sottolineare la nomina del nuovo CEO, a partire dallo scorso 1° ottobre, nella persona di Gregory Kissling. Un professionista riconosciuto nel settore per la sua lunga operatività in Omega (in Swatch Group è entrato più di venti anni fa), della quale, dopo aver ricoperto diversi ruoli “chiave” è divenuto Vice Presidente nel 2022, con responsabilità diretta nello sviluppo prodotto. Ingegnere specializzato in microtecniche, con un MBA e un Master in Luxury Management, Kissling è una garanzia sotto il profilo tecnico, ha visione sotto quello estetico (lo testimoniano i tanti successi ottenuti in Omega) ed ha marcate doti di leadership. Breguet potrà così puntare decisamente verso il rafforzamento dell’influenza internazionale del brand, ed il prossimo anno, in cui ricorreranno i 250 anni dalla fondazione della Maison, sarà il primo, importante banco di prova.

Gregory Kissling, CEO di Breguet dallo scorso 1° ottobre.

Collezione Classique – Modelli 5177 e 7787

Per introdurre la celebrazione di un anniversario così importante, non poteva esserci viatico migliore che un’incursione nella collezione Classique, nella spettacolare purezza ed essenzialità dei suoi quadranti smaltati, esaltata dal connubio tra il nero intenso dello smalto “Grand Feu” con la calda luminosità del platino. Abraham-Louis Breguet, come noto, da quando aprì il suo atelier di orologeria sull’Île de la Cité nel 1775, sviluppò un nuovo vocabolario estetico, successivamente investito della connotazione “classique”. A differenza dei suoi colleghi che creavano orologi con quadranti e casse sovraccarichi di decorazioni, Breguet scelse di liberare il tempo da qualsiasi ornamento, per privilegiare la leggibilità delle indicazioni e, anche se i meccanismi, nascosti, erano complessi, la lettura delle informazioni doveva essere tanto rapida quanto intuitiva. In tal senso, il Maestro di Neuchâtel fu considerato, tra l’altro, il primo “designer” di orologi, nella storia del segnatempo, avendo reinventato il volto dell’orologio, su schemi e componenti, ancora oggi immancabili e riscontrabili, in particolare, su esemplari d’Alta Orologeria. Ecco, quindi le lancette, che Breguet, dopo aver impiegato nei primi anni di lavoro le “poires anglaises” in oro, reinventò, a partire dal 1783, nella forma definita “à pomme excentrée o évidée” oppure ancora “a croissant de lune”, in oro o in acciaio azzurrato: l’intento era quello di evidenziare con raffinatezza l’estremità verso la scala della minuteria. Il successo fu immediato e la definizione di “lancette Breguet” entrò immediatamente nel vocabolari degli orologiai dell’epoca. Per la fabbricazione , Abraham-Louis si avvalse dei migliori artigiani dell’epoca, quali Vaujour, Thévenon, Jaquet, Lalieue e, ancora, Albertine Marat sorella di Jean-Paul, rivoluzionario francese e protagonista della Prima Repubblica Francese.

Breguet Classique 5177, in platino, da 38 mm (spessore di 8,8 mm), a finitura lucida, vetro zaffiro antiriflesso, corona zigrinata, anse rettilinee saldate, carrure cannelé, fondello chiuso a pressione e integrato da vetro zaffiro. Impermeabilità fino a 3 atmosfere. Quadrante nero in smalto “Grand Feu”, indici a numeri arabi e minuteria in argento cipriato, lancette Breguet a “pomme évidée”, datario a finestrella al 3, firma segreta. Movimento automatico di manifattura 777 Q. Cinturino in pelle di alligatore nera, fibbia ad ardiglione in platino. Prezzo: 43.800 euro.

Attraverso il vetro zaffiro sul fondello è possibile osservare il fronte posteriore del calibro automatico di manifattura 777 Q, impiegato dal Classique 5177, da 12 ¼’’’, 237 componenti, 26 rubini. Il bilanciere a regolazione inerziale opera a 28.800 alternanze/ora, spirale piatta/palette dell’ancora inversa/ruota di scappamento in silicio. Un bariletto ad alimentare una riserva di carica di 55 ore. Massa oscillante in oro rodiato a 18 carati, lavorato guilloché a mosaico stellato e arricchito con l’incisione “BREGUET ÉDITION SPÉCIALE” .

Stando alla storia, le sfere Breguet, dopo un grande successo, caddero nell’oblio alla fine del XIX secolo, per poi essere riscoperte nell’intorno del 1930. Riguardo, poi, ai quadranti smaltati, sui suoi primi orologi e pendolette, Abraham-Louis adottò soluzioni progettate da Lépine verso il 1770, con cifre arabe nere su fondo bianco, che, successivamente, personalizzò a suo piacimento, anche in questo caso, a partire dal 1783: esse sono sinuose, leggibili, ben dimensionate, con tratti dalla larghezza variabile, in altre parole, inconfondibili. Va sottolineato che simili cifre le troviamo precipuamente sui quadranti smaltati, mentre in quelli argenté guilloché, introdotti a partire dal 1786, sono sempre romane. E, poi, ancora, la celeberrima cannelure è parte integrante dello stile Breguet sin dai tasca più antichi del Maestro (un esempio è costituito dal n. 3537, venduto nel 1821, solotempo con piccoli secondi al 4/5), anche se, vi sono casi in cui la carrure è liscia o guilloché. Ecco, dunque, che il mix & match di quadrante smaltato “Grand Feu”, cifre arabe, lancette “à pomme évidée” e carrure cannelé, lo ritroviamo nella suindicata collezione Classique, base artistica della sua elaborazione contemporanea, le cui due ultime espressioni, costituite dalle referenze 5177 (solotempo con data) e 7787 (fasi lunari e riserva di carica), confermano la volontà di Breguet di perpetuare una combinazione scevra da qualsivoglia tendenza, perché sintesi del geniale pensiero di chi – ed è parere diffuso – dell’orologeria moderna è il padre putativo. Lo step di partenza, come accennato nell’incipit è stata la scelta di un metallo prezioso come il platino, “il metallo dei re”, in auge, in Europa, dalla seconda metà del XVIII secolo, dal colore grigio brillante, a volte confuso con quello dell’oro bianco o dell’argento. Alcune sue qualità sono, però, distintive, rispetto alle leghe ferrose e ai minerali naturali, ossia il peso, la malleabilità e soprattutto la grande resistenza al magnetismo e alla corrosione, e l’ipoallergenicità. Ci troviamo di fronte, allora, a casse (38 mm di diametro e 8,8 mm di spessore per il Classique 5177, e 39 mm di diametro e 10,3 mm di altezza per il Classique 7787), in cui la lunetta bombata, la carrure cannelé, le caratteristiche anse rettilinee e saldate, la corona zigrinata e il fondello – chiuso a pressione – integrato da vetro zaffiro, il tutto a finitura lucida, sublimano per contrasto la potenza espressiva del nero del quadrante: e, qui, entriamo in un altro territorio tecnico d’eccellenza, ossia la smaltatura “Grand Feu”. Lo smalto è un composto vetroso a base di silice, carbonato di sodio o di potassio e ossidi metallici (responsabili del colore); nella procedura “Grand Feu”, sulle due facce del disco del quadrante, viene stesa una sostanza infiammabile, su cui si spolvera lo smalto. Avviene, quindi, un passaggio in forno, ad una temperatura di 800 °C, durante il quale il liquido prende fuoco, permettendo alla polvere di fondersi con il quadrante: tale operazione può essere ripetuta anche 5/6 volte, fino ad ottenere una superficie dal colore liscio, intenso ed omogeneo, talmente brillante, da non richiedere la lucidatura finale.

Breguet Classique 7787, in platino, da 39 mm (spessore di 10,3 mm), a finitura lucida, vetro zaffiro antiriflesso, corona zigrinata, anse rettilinee saldate, carrure cannelé, fondello chiuso a pressione e integrato da vetro zaffiro. Impermeabilità fino a 3 atmosfere. Quadrante nero in smalto “Grand Feu”, indici a numeri arabi e minuteria in argento cipriato, lancette Breguet a “pomme évidée”, riserva di carica al 5/6, fasi lunari al 12, firma segreta. Movimento automatico di manifattura 591 DRL. Cinturino in pelle di alligatore nera, fibbia déployante in platino. Prezzo: 52.100 euro.

Attraverso il vetro zaffiro sul fondello è possibile osservare il fronte posteriore del calibro automatico di manifattura 591 DRL, impiegato dal Classique 7787, da 11 1/2’’’, 221 componenti, 25 rubini. Il bilanciere a regolazione inerziale opera a 28.800 alternanze/ora, spirale piatta/ancora/ruota di scappamento in silicio. Un bariletto ad alimentare una riserva di carica di 38 ore. Massa oscillante in oro rodiato a 22 carati, lavorato guilloché “grain d’orge”.

Nel Classique 7787, le fasi lunari, in virtù dell’aggiunta di un pignone sul relativo disco, offrono una visualizzazione realistica del ciclo, pari ad una durata di 29,5303498 giorni, più vicina ai 29,53058888 giorni effettivi della rivoluzione lunare mensile. Sarà necessaria la correzione di un giorno ogni 348,7 anni.

Sul piano smaltato, troviamo le componenti storiche citate, a cui va aggiunta la scala della minuteria, in argento cipriato, composta da stelline in corrispondenza di ogni minuto e dalla stilizzazione di un fiore di giglio per ogni intervallo di cinque minuti: un altro richiamo al Maestro, che utilizzava questo schema grafico negli esemplari antecedenti il 1790. E, ancora, non può mancare la celeberrima “firma segreta”, certificazione di autenticità, che Breguet apponeva sui quadranti dei suoi esemplari: a destra, al centro per il 7787; fra il centro e le ore 6 per il 5177. Fin qui le caratteristiche comuni, mentre gli elementi distintivi sono il datario a finestrella al 3 (n. 5177), e la riserva di carica con lancetta imperniata al 3 e le fasi lunari al 12 (n. 7787). Queste si compongono del disco della Luna in oro bianco martellato, fissato, unitamente alle stelle in oro rodiato, su di un disco rotante in lacca blu. Ed eccoci, infine, ai calibri automatici di manifattura utilizzati per i due esemplari, visibili entrambi attraverso il vetro zaffiro adattato sul fondello. Riguardo al calibro 777 Q del solotempo, da 12 1/4’’’, il bilanciere a regolazione inerziale opera a 28.800 alternanze/ora e reca una spirale piatta in silicio, materiale che connota anche le palette dell’ancora inversa e la ruota di scappamento; la massa oscillante, in oro rodiato a 18 carati, incisa guilloché con un motivo a mosaico stellato, alimenta un bariletto che, a carica completa, permette di immagazzinare fino a 55 ore di autonomia. Relativamente al calibro 591 DRL, da 11 ½’’’, frequenza di funzionamento e componenti in silicio sono gli stessi del 777 Q, mentre il rotore in oro rodiato a 22 carati è oggetto di una lavorazione guilloché con motivo “grain d’orge”, per una riserva di carica di 38 ore. Riguardo al dispositivo delle fasi lunari, l’aggiunta di un pignone sul relativo disco, offre una visualizzazione realistica del ciclo, pari ad una durata di 29,5303498 giorni, invece dei 29,5 giorni generalmente proposti da questo tipo di complicazione e, quindi, più vicina ai 29,53058888 giorni effettivi della rivoluzione lunare mensile, ossia 29 giorni/12 ore/44 minuti/3 secondi: sarà necessario correggere lo scostamento di un giorno ogni 348,7 anni.

Collezione Tradition – Chronographe Indépendant 7077

La linea Tradition di Breguet è stata lanciata nel 2005, e si è trattato di una brillante intuizione, comunque favorita dallo stile straordinariamente moderno che Abraham-Louis seppe conferire ai suoi orologi ed alle loro meccaniche. Quell’anno, al momento della presentazione della referenza 7027, sembrava di essere tornati indietro nel tempo di due secoli, abbagliati da quell’architettura che consentiva di ammirare tutti i principali elementi del movimento, operativi in una ricercata logica simmetrica, straordinariamente identificativa. Bastava, infatti, dare un’occhiata ai meccanismi dei ‘Souscription’ (evidentemente ‘coté fond’, e non fronte) o, ancor di più, dei celeberrimi orologi ‘à tact’, per assaporare l’affascinante similitudine del grande bariletto centrale, del bilanciere e delle ruote intermedie a formare un arco di cerchio da destra verso sinistra, per non parlare dei singoli ponti a scalino, fissati alla platina da una vite azzurrata e concludere con il sistema di protezione antiurto “parachute”, inventato da Breguet, visibile su molte creazioni della linea Tradition. Per visualizzare un simile spettacolo, il quadrante, nella maggior parte dei casi, è decentrato e contribuisce a rendere questi modelli immediatamente riconoscibili. Indicatore della riserva di marcia, tourbillon a fuso e conoide, funzione GMT, oppure piccoli secondi retrogradi, tutte soluzioni che dimostrano come lo straordinario genio di Breguet aveva intuito, più di duecento anni fa, le infinite potenzialità di uno schema tecnico di base da adattare alle diverse complicazioni. Una corretta introduzione, direi, per riportare il discorso su una delle evoluzioni più sorprendenti di questo concept, ossia la ref. 7077, presentata nel 2015 e denominata Chronographe Indépendant, un piccolo miracolo di articolazione meccanica. Per evitare che la funzione crono incidesse sul buon funzionamento della base tempo, in termini di assorbimento di energia, Breguet ha pensato di dotare l’orologio di due meccanismi completamente indipendenti. Il primo, posto in corrispondenza delle ore 4, alimenta la normale funzione ore/minuti, il suo bilanciere – a regolazione inerziale, in cupro-berillio – oscilla a una frequenza di 21.600 alternanze/ora e la riserva di marcia è di 55 ore (indicata al 2). Il secondo “treno del tempo”, riferito al cronografo, opera ad una frequenza di 36.000 alternanze/ora (bilanciere a regolazione inerziale in titanio grado 5) al fine di garantire una maggior precisione di lettura della misurazione del tempo, al decimo di secondo. Evitando che i due meccanismi si possano influenzare a vicenda, il movimento principale non subisce quindi modifiche all’inserimento della funzione cronografo.

Breguet Tradition Chronographe Indépendant, 7077, in oro bianco, da 44 mm (spessore di 14,1 mm), carrure cannelé, vetro zaffiro antiriflesso, corona zigrinata, anse rettilinee saldate, pulsanti (al 4 e all’8) chiusi a vite, fondello chiuso a pressione e integrato da vetro zaffiro. Impermeabilità fino a 3 atmosfere. Quadrante (decentrato al 12) in oro con trattamento galvanico “Blu Breguet”, finitura interna a Clous de Paris, indici a numeri romani stampati bianchi, lancette Breguet a “pomme évidée”, riserva di carica del movimento (all’1) e del cronografo (al 10) in Blu Breguet (anche scala della minuteria sul rehaut), lancetta rodiata a freccia (al 6) riguardante l’inserimento della funzione crono. Movimento manuale di manifattura 580 DR, a vista, fronte e retro, ponti e platina trattati antracite. Cinturino in pelle di alligatore “Blu Breguet”, fibbia déployante in oro bianco. Prezzo: 102.900 euro.

Sul fronte del Tradition Chronographe Indépendant, 7077, in basso, ecco i ponti scalinati, dotati entrambi, del sistema antiurto “parachute”, assicurare alla platina i due bilancieri del movimento manuale 580 DR (16’’’, 417 componenti, 62 rubini), entrambi a regolazione inerziale e dello stesso diametro: a destra, quello relativo al movimento, in cupro-berillio, oscillante a 21.600 alternanze/ora, a garanzia di una riserva di carica di 55 ore; a sinistra, quello riguardante la funzione cronografo, in titanio grado 5, oscillante a 36.000 alternanze/ora, la cui funzione può essere attiva per un periodo massimo di 20 minuti. Al 6, la freccia rodiata deputata all’indicazione dell’inserimento della funzione cronografica e, in alto a sinistra, si scorge il bariletto.

Sul retro del Tradition Chronographe Indépendant, 7077, ecco il fronte posteriore del calibro 580 DR in cui si scorge, al di là della simmetria dei ponti, in alto, la molla a lama, che opera in flessione e, alla pressione del pulsante all’8, immagazzina l’energia che alimenterà la misurazione cronografica, per un massimo di 20 minuti. Allo scopo di rendere più omogenea la coppia in arrivo al bilanciere del cronografo e più costante la sua marcia, alla molla a lama è stato associato un componente a forma di ancora (in basso), il tutto soggetto a brevetto.

Orologio “à tact” di Breguet, ref. 960, risalente al 1802, movimento sotto al coperchio frontale, con quadrante decentrat . Si può vedere come sia questa la primaria fonte d’ispirazione che Breguet ha utilizzato per costruire lo schema tecnico, fronte quadrante, della collezione Tradition: bariletto centrale e treno del tempo che si sviluppa in un semicerchio.

Tutto molto efficace, ma come alimentare la cronografia senza aggiungere l’ingombro di un secondo bariletto? La soluzione individuata da Breguet, evidentemente è geniale, perché il genio è nel DNA della marca. L’energia necessaria al funzionamento crono è fornita dall’utilizzatore stesso nella fase di azzeramento della misurazione, in modo tale da essere immagazzinata da una molla a lama che lavora in flessione: la riserva di carica di una molla simile non supera i 20 minuti, finalizzandola alla misurazione dei tempi brevi. Dunque, ad ogni azzeramento, l’energia sarà sempre al massimo. Per garantire l’ottimale flessione della molla, Breguet ha concepito questo elemento con una geometria tale – è una sottile striscia d’acciaio con una piccola piegatura – da conferirgli la corretta elasticità. Allo scopo di rendere più omogenea la coppia in arrivo al bilanciere del cronografo e più costante la sua marcia, alla molla a lama è stato associato un componente a forma di ancora, il tutto soggetto a brevetto. Per sintetizzare il concetto meccanico adottato da Breguet, ci troviamo di fronte ad una molla lineare, che fa bella mostra di sé sul fronte posteriore del movimento, visto attraverso il vetro zaffiro, integrato al fondello. Ogni volta che si preme il pulsante all’8 per provvedere all’azzeramento, una serie di rimandi, tra leve, camme e nottolini d’opposizione o spostamento (compresa la succitata componente, a riprendere un’ancora), trasferiscono, secondo uno schema “pantografico”, l’energia della molla allo scappamento. Essendo la molla lineare più corta di quella a spirale, di cui è dotato il bariletto, la quantità di energia che può immagazzinare è limitata, sufficiente, come detto, a garantire soli 20 minuti finalizzati alla misurazione cronografica. Detto bilanciere, peraltro, collocato all’8, è brevettato, in modo da garantire la perfetta simmetria con il bilanciere del movimento, del quale presenta lo stesso diametro, in poche parole, un brillante “dualismo simmetrico”: l’uso di altri materiali, più pesanti, avrebbe necessariamente portato, per assicurare la necessaria compensazione anche proprio in termini di peso sulla superficie frontale della platina, alla realizzazione di un bilanciere con un diametro inferiore, incidendo sull’equilibrio estetico generale del segnatempo. Le funzioni cronografiche si attivano mediante due pulsanti avvitati: quello al 4 avvia la misurazione, quello all’8, come accennato, provvede all’arresto e all’azzeramento, facendo flettere la suindicata molla a lama e consentendole il riarmo per rendere nuovamente il crono pronto all’uso. In tal senso, il bilanciere in titanio è racchiuso fra due sistemi d’arresto, che permettono di liberarlo a cronografo inserito, e di bloccarlo successivamente in una posizione di tensione, grazie ad un sistema di camme, quando il crono viene fermato (dispositivo brevettato, il bilanciere ritrova rapidamente la sua ampiezza ottimale). Entrambi i bilancieri dispongono, ovviamente, del sistema antiurto “a paracadute”, mentre i comandi del cronografo ricordano quelli della referenza 4009, un orologio da osservazione con doppi secondi, venduto da Breguet il 6 gennaio 1825. L’ultima, recente versione del 7027, riguardo l’habillage, presenta una cassa da 44 mm in oro bianco (14,1 mm di spessore), con la tradizionale carrure cannelé ed anse saldate rettilinee; il quadrante ore/minuti, decentrato al 12, è in oro, con trattamento galvanico “Blu Breguet”, lavorato guilloché a mano (Clous de Paris al centro), con indici a numeri romani bianchi stampati, mentre la lancetta dei secondi crono è situata al centro del segnatempo ed è rodiata. L’indicatore dell’inserimento cronografico si trova a ore 6 (una piccola punta di freccia rodiata), con, al 2, il contatore retrogrado dei minuti crono, calibrato su 20 unità, sotto al quale è collocato l’unico bariletto. Evidentemente il movimento, calibro 580DR, è manuale (16’’’, 62 rubini), le spirali dei bilancieri sono in silicio, così come le palette delle ancore in linea invertita.

Il Tradition di Breguet non è un orologio, è uno spettacolo dell’arte meccanica, un laboratorio tecnico di soluzioni geniali, da diciannove anni, pardon, da 249 anni…

Collezione Marine – Tourbillon Équation Marchante 5887

Era il 10 dicembre 1814 quando Abraham-Louis Breguet, per decreto reale fu nominato da re Luigi XVIII di Francia membro del Bureau des Longitudes di Parigi, il cui scopo era il perfezionamento dei diversi rami dell’astronomia e la loro applicazione alla geografia, alla navigazione e alla fisica del globo. Più specificamente, il Bureau era incaricato di risolvere i problemi astronomici legati alla determinazione della longitudine in mare e di calcolare e pubblicare il bollettino astronomico, in cui fossero indicati, per ogni giorno, il tempo effettivo e i vari dati relativi alla posizione dei pianeti e dei corpi celesti. Breguet era l’unico esponente dell’orologeria ed operò, all’interno dell’Ufficio, in qualità di artista associato, ritrovando amici e accademici quali Pierre-Simon de Laplace, Jean-Baptiste Delambre o François Arago. Il Maestro era diventato l’orologiaio a cui far riferimento per il calcolo della longitudine in mare. Un riconoscimento che fu di buon auspicio per la successiva nomina ufficiale, con ordinanza reale del 27 ottobre 1815, ad Horloger de la Marine Royale, un titolo di assoluto prestigio, che gli conferì una funzione fondamentale per il Paese: a quell’epoca, infatti, i cronometri da marina erano di vitale importanza per le flotte perché consentivano di calcolare la posizione delle navi. Presentavano un movimento di grande volume racchiuso in una cassa cilindrica in ottone, a sua volta inserita in un robusto cofanetto di legno, spesso in mogano, per mezzo di una sospensione cardanica che fungeva da stabilizzatore e ammortizzatore per gli urti. Posizionato al centro della nave, era regolato con precisione alla partenza poiché, in navigazione, i marinai misuravano la differenza tra l’ora locale solare, determinata a partire dall’osservazione del Sole, e l’ora indicata dal cronometro di bordo, per calcolare la propria distanza a est o a ovest dai meridiani di riferimento.

Marine Tourbillon Équation Marchante 5887, in platino, da 43,9 mm (spessore di 11,8 mm), carrure cannelé, vetro zaffiro antiriflesso, corona incisa con spallette di protezione, anse monoblocco, fondello chiuso da sette viti e integrato da vetro zaffiro. Impermeabilità fino a 10 atmosfere. Quadrante in oro con trattamento brunito, finitura guilloché con motivo ad onde, fascia delle ore argenté spazzolata, numeri romani in oro applicati e bruniti, lancette Breguet a “pomme”, data retrograda, giorno al 10/11 e mese al 1/2 a finestrella, al 5 apertura con vetro circolare sul tourbillon con “analemma” in primo piano. Movimento automatico di manifattura 581DPE, a vista. Cinturino in caucciù nero testurizzato, fibbia déployante in platino. Prezzo: 297.000 euro

Marine Tourbillon Équation Marchante 5887. Attraverso il vetro zaffiro integrato sul fondello, è possibile osservare il fronte posteriore del calibro 581 DPE, automatico di manifattura: 16 ½’’’, 563 componenti, 28.800 alternanze/ora, 57 rubini, 80 ore di riserva di carica; la massa oscillante in platino è incisa a mano, con motivo ad onde; spirale del bilanciere, ruota di scappamento e palette dell’ancora laterale inversa, in silicio; gabbia del tourbillon in titanio grado 5. Mirabile la finitura, incisa a mano sui ponti, a riprodurre la silhouette della Royal Louis, una nave da guerra della Royal Navy entrata in servizio nel 1752, mentre il coperchio del bariletto è decorato con una rosa dei venti.

Breguet, all’epoca 68enne, succedette a nomi altisonanti quali Louis Berthoud e Ferdinand Berthoud. In qualità di Orologiaio della Marina Reale, titolo conferito “ad personam” ed a vita, divenne fornitore ufficiale, ma non esclusivo, della Marina, un incarico che non prevedeva emolumenti. Conseguenza fu l’obbligo di abbandonare temporaneamente tutti gli altri ordini e attività, al fine di dare sempre la precedenza alle commesse provenienti dal Ministero della Marina. Fino a quel momento, il Maestro di Neuçhâtel aveva realizzato appena una decina di Cronometri da Marina e, dunque, si mise al lavoro per avviare una produzione di serie, anche se le prime consegne alla Marina avvennero solo nel 1820 (molti esemplari furono venduti a privati). Sinteticamente, tra il 1815 e il 1823, anno della sua morte, i registri indicano che la Maison consegnò 78 pezzi descritti come orologi da marina: 22 sarebbero stati consegnati alla Marina Reale e 29 scambiati con gli agenti che Breguet aveva selezionato nelle principali città portuali. Era tale, infatti, l’orgoglio e la soddisfazione per la suddetta qualifica, che Breguet, da quel momento, appose su tutti i suoi prodotti, e non solo i Cronometri da Marina, una citazione che ricordasse tale titolo. Dall’inizio del secolo XIX, gli orologi Breguet erano firmati “Breguet et Fils”, e la modifica avvenne in tre direzioni: “Breguet, Horloger de la Marine Royale”, “Breguet et Fils, Horologers de la Marine Royale” (era illegale perché, come accennato, il titolo spettava solo a Breguet padre), “Breguet et Fils, Horologer de la Marine Royale” (la più frequente, un mix tra plurale e singolare). Di fatto, la nomina a Horloger de la Marine Royale, coincise con un periodo fondamentale della storia di Breguet, un momento in cui la “grandeur” francese riconobbe definitivamente il genio di Breguet, per “ordinanza reale”, anche nella prestigiosa Accademia delle Scienze, nella sezione di meccanica. Nel XX secolo, la Maison continuò a fornire alla Marina nazionale diversi strumenti di precisione, fino agli anni Sessanta, oltre agli orologi da tasca con quadrante da 24 ore per i marinai che lavoravano nei sottomarini. In omaggio a questa lunga tradizione, ecco, nel 1990 il lancio della linea “Marine”, identificativa di orologi robusti e dallo stile sportivo. Tra gli elementi distintivi, da citare la carrure con scanalature a forma di cremagliera, le spallette di protezione della corona a forma di onda e, sul quadrante, il contrappeso della lancetta dei secondi sul tratto della lettera “B”, a significare “Bravo” nel codice di navigazione, le lancette Pomme, nonché il guillochage con motivo a onde. Evidentemente i movimenti di questa collezione si distinguono per la loro precisione cronometrica e per la resistenza: la linea Marine comprende 7 movimenti e, in linea con le ultime innovazioni, lo scappamento e la spirale sono in silicio. Dato che nella produzione del Maestro, dal momento dell’investitura quale “Orologiaio della Marina” alla morte, non mancarono esemplari astronomici, a ripetizione, perpetui e tourbillon, regolatori, cronometri da marina e pendole da viaggio, le grandi complicazioni, oggi, continuano ad albergare all’interno della collezione Marine, erede, proprio, degli splendidi Cronometri del Maestro. Ultimo esempio in questo senso, è il Marine Tourbillon Équation Marchante 5887, in platino, da 43,9 mm (11,8 mm di spessore), orologio che raggruppa ben tre complicazioni (andrebbe aggiunta anche la riserva di carica al 7/8), ossia equazione del tempo marciante, calendario perpetuo e tourbillon. Protagonista assoluto è il calibro 581DPE a carica automatica: da 16 ½’’’, 563 componenti, 57 rubini, massa oscillante periferica in platino, in modo da poter osservare le straordinarie finiture dei ponti fronte fondello, 28.800 alternanze/ora, spirale/ruota di scappamento/palette dell’ancora in silicio, un solo bariletto a garantire 80 ore di riserva di carica.

Marine Tourbillon Équation Marchante 5887. Focus sull’apertura del tourbillon, al 5, con l’analemma dell’equazione del tempo collocato sull’asse del tourbillon stesso, ed un riferimento fisso, al 12, relativo allo scorrimento dei mesi del tempo solare.

Marine Tourbillon Équation Marchante 5887. In primo piano, oltre alla lancetta, con estremità a forma di ancora, relativa al datario analogico retrogrado, la sfera dei minuti “marcianti” (da associare all’ora solare), rifinita, sull’estremità, con un anello dorato.

L’equazione del tempo, una delle complicazioni preferite da Abraham-Louis, indica la differenza tra l’ora solare e l’ora solare media indicata dagli orologi: la prima, infatti, dipende dalla posizione del Sole rispetto ad una meridiana terrestre e subisce l’influenza dell’orbita ellittica della Terra e dell’inclinazione del suo asse, presentando lunghezze varie. Detta differenza è visivamente illustrata mediante l’analemma, una particolare sinusoide che indica la differenza maggiore positiva (+16m e 24s) , nell’intorno del 3 novembre, e negativa (-14m e 24s), verso il 12 febbraio. Lo scarto si annulla, più o meno, il 15 aprile, il 15 giugno, il 1 settembre e il 25 dicembre. Nel Breguet in oggetto, la camma a forma di analemma è calettata sull’asse del tourbillon e viene letta da una leva tastatrice che “comunica” simultaneamente il dato scorrente alla ruota dei minuti “marchante”, e quindi alla relativa sfera, rifinita sull’estremità con un anello dorato (la lancetta dei minuti civili e a “pomme évidée”). Le indicazioni del calendario perpetuo sono miste, ossia giorno della settimana e mese (compreso il ciclo bisestile) a finestrella, datario analogico retrogrado su arco di cerchio al centro (sfera a forma di ancora), con i mesi che sono ripresi anche sul vetro di protezione della gabbia del tourbillon (con riferimento a freccia), legati allo scorrimento del tempo solare. Detta gabbia, al 5, è in titanio e sul tradizionale ponte orizzontale Breguet, sul retro, si legge la data del brevetto, ossia il 7 Messidoro dell’anno 9 del calendario repubblicano, ossia il 26 giugno 1801. Mirabile la finitura, incisa a mano sui ponti del calibro 581DPE, a riprodurre la silhouette della Royal Louis, una nave da guerra della Royal Navy entrata in servizio nel 1752, mentre il coperchio del bariletto è decorato con una rosa dei venti. Riguardo l’habillage, la cassa, impermeabile fino a 10 atmosfere, reca la consueta carrure cannelé, monoanse centrali e spallette di protezione della corona, e il quadrante in oro bianco, brunito al centro e rifinito come sopra accennato, prevede numeri romani applicati in oro annerito, su di un ampio anello con spazzolatura circolare, intervallati da punti e coronati da indici in oro a forma di gagliardetti nautici.

Collezione Type XX – Chronographe 2067 in oro rosa

Il cognome Breguet, normalmente, viene sempre collegato all’orologeria, anzi, il

capostipite Abraham-Louis fu colui che, più di tutti, definì le basi del segnatempo moderno: un genio visionario, sia tecnicamente che in termini di funzionalità dell’orologio nella quotidianità, a definire il suo “ruolo” nel contesto sociale. Infinita è la riconoscenza, dunque, di coloro che, dopo Breguet, hanno potuto utilizzare gli strumenti da lui messi a disposizione per far evolvere l’orologeria come vera e propria forma d’arte. Va, però, detto che all’inizio del XX secolo, Louis Charles Breguet, nipote di Louis Clément Breguet (a sua volta nipote di Abraham-Louis Breguet), si propose come uno dei pionieri della nascente aviazione. Iniziò costruendo degli aerogiri (antenati dell’elicottero), prima di fondare nel 1911 l’azienda aeronautica Société Anonyme des Ateliers d’Aviation Louis Breguet. Molti dei suoi aerei avranno una carriera internazionale, con citazione particolare per il Breguet 14 (un esemplare fa bella mostra di sé presso il Museo dell’Aria e dello Spazio dell’Aeroporto parigino di Le Bourget), un biplano monomotore, utilizzato come bombardiere leggero e ricognitore a lungo raggio nella fase finale del primo conflitto mondiale, a partire dal 1917. La famiglia Breguet intrattenne ottime relazioni con la famiglia Brown, che aveva rilevato la Maison orologiera nel 1870, così che il costruttore Louis Breguet si rivolse naturalmente ai Brown per condividere le esigenze orologiere dell’universo dell’aeronautica. Louis Breguet chiederà, quindi, alla Maison Breguet di dotare di modelli orologieri i suoi aerei e i suoi piloti. Questo avvenne nel contesto di un crescente interesse della Casa per orologi da polso aeronautici, a partire dal 1949, avviando rapporti con il Centre d’Essais en Vol, ente dipendente dal Ministero dell’Aria Francese. Si segnala, in particolare, l’acquisto, da parte dei piloti del CEV, di sei cronografi Breguet dotati della funzione di “retour en vol”, seppur non ancora qualificata con tale denominazione. Non si parla, comunque, di servizi ufficiali per l’aeronautica e il termine Type XX o 20 non è ancora utilizzato. Passaggio che si cominciò a palesare con la consegna da parte di Breguet, nel luglio del 1952, di tre modelli cronografici al Servizio Tecnico Aeronautico, nell’ambito di vere e proprie prove di selezione per la dotazione orologiera delle forze aeree militari. E nell’aprile del 1953, per la prima volta, nei registri Breguet, con i numeri 1530, 1531 e 1532 compare la suddetta indicazione, destinata a divenire iconica, ossia: “Orologio da polso 14 linee, Type 20, cronografo con due pulsanti, funzione speciale di ritorno a zero e riavvio… Cassa i acciaio inossidabile, impermeabile, lunetta girevole,…”. Un Type 20, numero 1203, venne venduto alla Société d’Aviation Louis Breguet ed offerto da Louis stesso alla grande pilota collaudatrice Jacqueline Auriol, la prima donna a possedere un cronografo Breguet Type 20. È da sottolineare, comunque, che l’omologazione del Breguet Type 20, da parte del Service Technique Aéronautique (STAé), dopo esami ed accurati test, si verificò, a seguito della suindicata scelta del “nome in codice”, tra la primavera ed il 1° luglio del 1953, data di un documento classificato come “Secret Defense”. Non mancava, dunque, che l’ordine degli orologi da parte del Ministère de l’Air francese, puntualmente avvenuto nel 1954 e per una quantità esorbitante per l’epoca, ben 1.100 esemplari, la cui prima parte di 250 pezzi vene consegnata il 17 giugno 1955. Dal diametro di 38,3 mm, con corona a forma di pera (tronco di cono), lunetta girevole bidirezionale parzialmente zigrinata e non graduata, quadrante nero e totalizzatore dei 30 minuti, erano dotati del calibro Valjoux 222, con “retour en vol”. Il percorso del Type 20 era cominciato. Il totalizzatore dei minuti poteva essere declinato su 30 o su 15 unità e, poi, con il calibro 225, a partire dal maggio del 1955, si aggiunse anche la versione con il contatore delle ore al 6. Venne introdotta anche la lunetta girevole graduata sulle dodici ore (abbinata alla corona zigrinata tradizionale a disco) e Breguet arrivò a fornire l’Armée de l’Air, il Centre d’Essais en Vol e l’Aéronautique Naval, ma mise a disposizione l’orologio anche per uso “civile”. Seguirono i Type XX (la definizione a numero romano divenne ufficiale a partire dalla metà del 1955) di seconda generazione (dal 1971 al 1986, anno in cui il Type XX scompare dai radar del mercato orologiero, a causa di richieste molto limitate e cambi strategici della Maison) e di terza generazione (dal 1995 – con carrure cannelé, ref. 3800 e 3820, e introduzione del Type XXI e XXII – al 2021).

Type 20 Chronographe 2057, versione “militare” del modello, in acciaio, da 42 mm, lunetta girevole bidirezionale non graduata e parzialmente zigrinata, pulsanti a pompa, corona “poire”. Impermeabilità fino a 10 atmosfere. Quadrante nero, numeri arabi e lancette a bastone a luminescenza color menta, contatore dei minuti crono su 30 unità (al 3) sovradimensionato, datario a finestrella al 4/5. Movimento automatico di manifattura, calibro 7281. Cinturino NATO di colore nero. Prezzo: 21.000 euro.

Type XX Chronographe 2067 versione “civile” del modello, in acciaio, da 42 mm, lunetta girevole bidirezionale graduata e zigrinata sullo spessore, pulsanti a pompa, corona “dritta”. Impermeabilità fino a 10 atmosfere. Quadrante nero, numeri arabi e lancette Index a luminescenza color avorio, contatore dei minuti crono su 15 unità (al 3) sovradimensionato, contatore delle ore crono al 6, datario a finestrella al 4/5. Movimento automatico di manifattura, calibro 728. Cinturino in vitello. Prezzo: 21.000 euro.

Ed eccoci giunti, nel 2023, al lancio della quarta generazione, il 6 giugno, a Parigi, una presentazione che ha voluto ripercorrere l’epopea aeronautica presso il Museo dell’Aria e dello Spazio dell’Aeroporto di Le Bourget. Dopo 70 anni, il Type XX ha richiamato la sua storia affascinante e l’ha proiettata a velocità supersonica, e non più a poco più di 160 km/h, verso il futuro. Il nuovo Type XX ha visto la luce dopo quattro anni di lavoro, declinato su due versioni, rispettose dell’uso che se n’è fatto fin dalle prime varianti del modello, plasmate e realizzate dal 1952, antecedenti la succitata omologazione: militare e civile. Il primo trova il suo interprete nel Type 20 Chronographe 2057, ispirato dai 1.100 esemplari richiesti dall’aviazione francese nel 1954 e prodotti fino al 1959, il cui nome fu scritto a numeri arabi, prima di cedere definitivamente il passo alla “modalità” romana. Il quadrante nero è fedele all’originale, con numeri arabi, così come il riferimento al 12 sulla lunetta semi-zigrinata e le lancette a bastone, dalla luminescenza color menta. Il contatore dei minuti, su 30 unità, al 3 ha una maggiore evidenza grafica, nel contesto di un’affissione “bi-compax” più spartana, a cui si aggiunge la finestrella del datario al 4/5. La cassa in acciaio, da 42 mm, prevede una lunetta “militare” originale, non graduata, bidirezionale e scanalata, e la corona presenta la forma “poire”, come nella prima, storica fornitura e le anse ne riprendono lo sfaccio laterale lucidato. Per il resto, pulsanti a pompa, ovviamente, con quello al 4 ad azionare la funzione flyback. La seconda variante, Type XX Chronographe 2067, richiama le versioni Type XX civili degli anni ’50 e ’60 e, specificamente, un esemplare prodotto nel 1957, referenza 2988. Le differenze con il 2057 sono, relativamente al quadrante nero: contatore sovradimensionato dei minuti su 15 unità al 3, inserimento di quello su 12 ore al 6, lancette index, più ricercate, e trattamento di luminescenza color avorio. La cassa, sempre da 42 mm e impermeabile fino a 10 atmosfere, è integrata da una lunetta graduata con gl’indici orari, zigrinata sullo spessore, girevole bidirezionale, mentre la corona ha una forma classica, in gergo orologiero, “dritta”. I due nuovi modelli sono completati da un cinturino in vitello e un cinturino NATO nero aggiuntivo, facilmente intercambiabili.

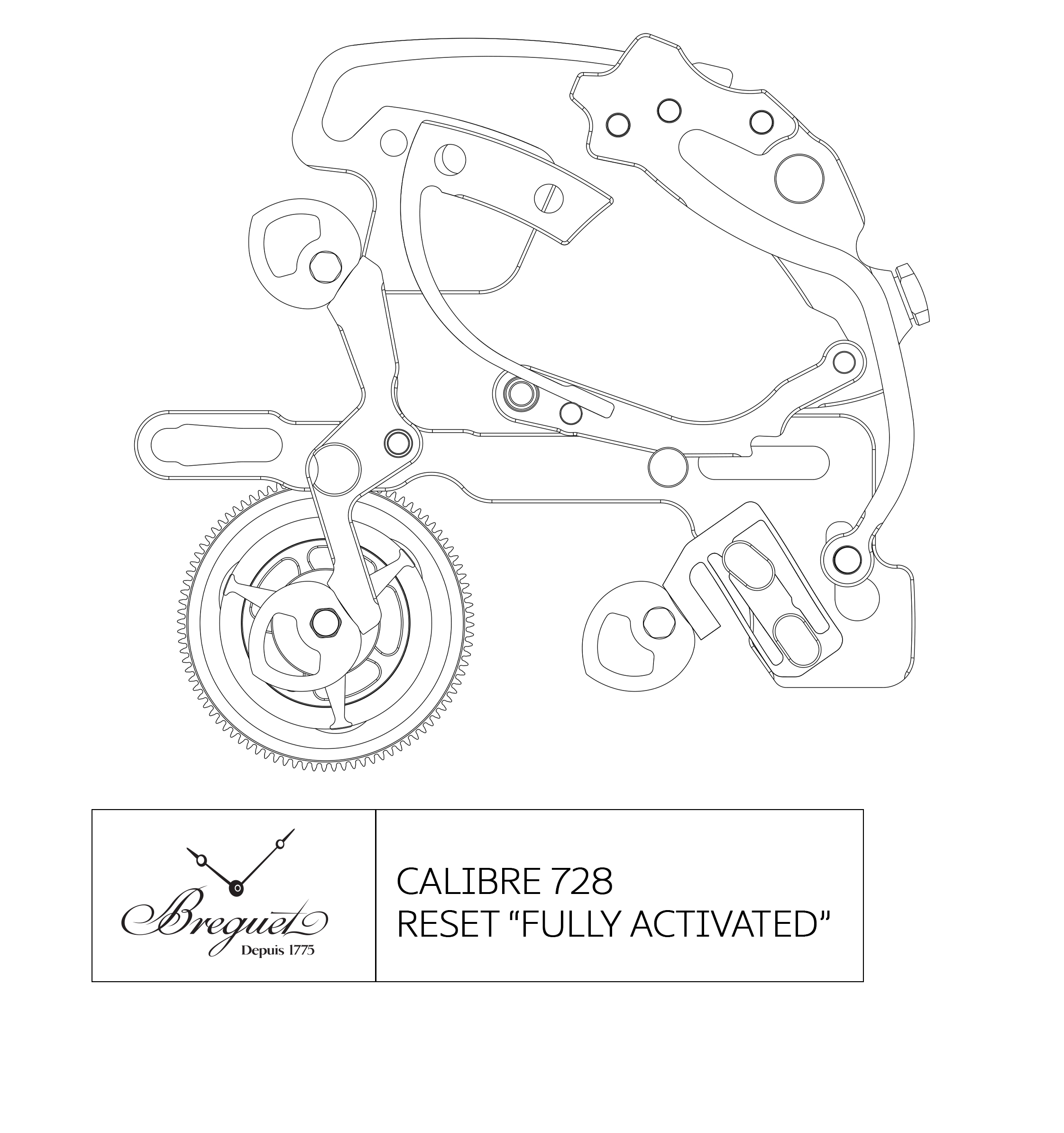

Disegno A

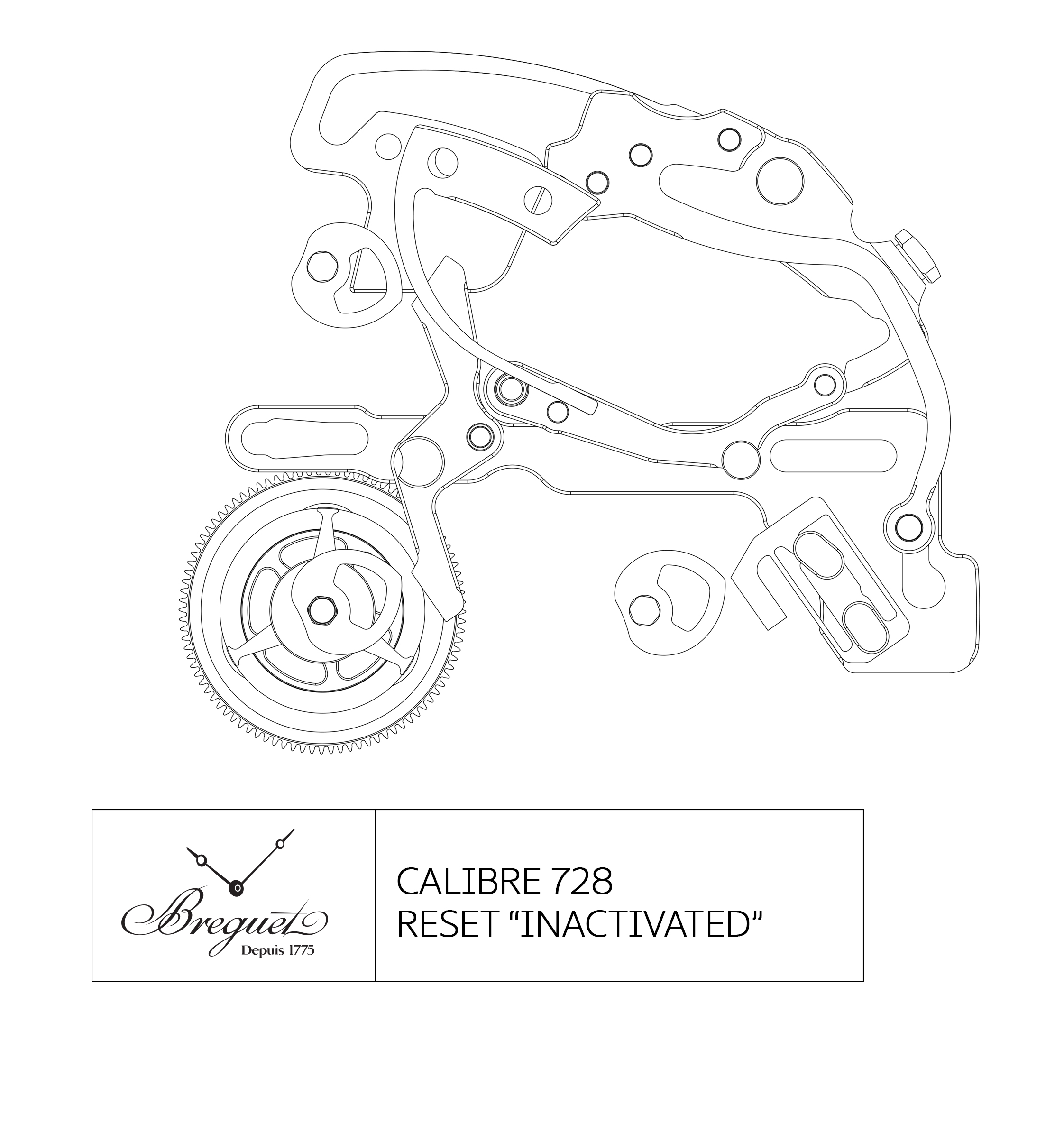

Disegno B

Last but not least, il meccanismo automatico di manifattura è nuovo di zecca, calibro 728 per la versione civile e 7281 per l’interpretazione militare. Opera a 36.000 alternanze/ora, prevede spirale, ruota di scappamento e “corna” dell’ancora in silicio, ponte passante sul bilanciere a garanzia di una solidità a tutta prova, massa oscillante in oro brunito, vanta un’autonomia di ben 60 ore a cronografo non attivato e risponde efficacemente alla negativa influenza dei campi magnetici. Riguardo al dispositivo cronografico, integrato con il sistema del “retour en vol”, il tradizionale smistamento via ruota a colonne si unisce alla più moderna e precisa frizione verticale. Finiture top e trattamento DLC nero sulla ruota a colonne, infine, si rendono visibili attraverso il fondello integrato da vetro zaffiro. Entrando un poco più nello specifico, i due calibri automatici, da 14 ½’’’, prevedono 350 componenti e 39 rubini, il 728, e 339 componenti e 34 rubini, il 7281. Lo schema di funzionamento crono prevede che la ruota a sei colonne sia attivata da un ruotismo sottostante, su cui è calettata, con denti ad angolo acuto, ingaggiato da una leva connessa con il pulsante al 2 (start/stop). All’avvio, il becco della leva di gestione crono entra tra due colonne, interagendo con la seconda leva preposta a “provocare” la frizione verticale con degli appositi bracci, determinando uno scatto verso l’alto e allontanando le estremità a cursore dalla ruota dei secondi continui centrale: ciò provoca, nel contempo, l’ingaggio con quella solidale alla sfera dei secondi crono, che, conseguentemente, si avvia. L’ulteriore pressione sul pulsante al due, posiziona il becco della suddetta leva di gestione sul profilo della colonna e i due bracci delle leve della frizione verticale sospingono i cursori d’innesto verso l’interno, con la conseguente separazione tra la ruota dei secondi crono – su cui agisce il freno – e quella centrale dei secondi continui. Riguardo alla fase di azzeramento, a reset attivato (disegno A), nel caso, ad esempio, del calibro 728, ossia tri-compax con contatore aggiuntivo delle ore al 6, le teste dei tre martelli, poggiano sulle spalle delle camme a cuore calettate sui ruotismi che governano le rispettive lancette. All’attivazione crono (disegno B), con conseguente disattivazione della funzione reset, il movimento della leva sopra a quella orizzontale a forma di pistola, controllato da una molla di frizione, fa spostare quest’ultima indietro in senso lineare, e fa muovere contestualmente verso destra il martello a doppia testa (su minuti crono e su secondi crono) imperniato sulla leva a pistola, allontanando le teste stesse dalle camme a cuore e liberando la rotazione delle ruote cronografiche suddette. Detto movimento lineare allontana, nel medesimo istante dell’attivazione, il martello delle ore crono (sempre fissato alla bascula dal tratto a pistola), in basso a destra, determinando la possibilità di rotazione della relativa ruota. In sostanza, il movimento dei martelli non è curvilineo, come nella maggior parte dei movimenti, ma lineare.

Type XX Chronographe 2067, versione “civile” del modello, dotato di bracciale in acciaio lucido e satinato, con sistema “comfort easy-fit” per la regolazione della lunghezza al polso; chiusura doppia déployante personalizzata.

Quale primo upgrade della collezione Type 20 (versione militare) o XX (versione civile) da parte di Breguet, dopo il lancio ufficiale del 2023, celebrativo dei 70 anni dalla messa a punto delle prime versioni – in due varianti con intercambiabilità di un cinturino NATO e di uno in pelle -, ecco le medesime referenze con l’adattamento del bracciale, una soluzione non frequentissima per i Type. Esempi possono essere: il Type XX Transatlantique in titanio, referenza 3820TI del 2002; le varianti per signora in acciaio, ref. 4820ST e 4821ST; il Type XXII – dotato della tecnologia del silicio e dell’alta frequenza – in acciaio, ref. 3803ST. Il nuovo bracciale – a finitura satinata sul fronte e lucida sugli sfacci delle maglie – è stato ridisegnato, pur mantenendo lo schema delle due maglie laterali verticali a fungere da raccordo alla maglia centrale a sviluppo rettangolare: una modifica riguarda l’aggancio tra le anse, con la placca centrale, una volta allungata, spezzata in due parti, per mantenere una coerenza formale e dimensionale con le altre maglie. Sono state eliminate le scalinature esterne delle maglie laterali, ed è stato previsto, al fine di regolare la lunghezza del bracciale al polso, il sistema “comfort easy-fit”, applicato sulle maglie di connessione con la chiusura déployante doppia, dotata di due pulsanti di sicurezza. Infine, data la possibilità di sostituire il bracciale con il cinturino, per motivi di sicurezza, tale operazione deve essere eseguita da personale specializzato presso le boutique e i rivenditori Breguet: un sistema d’intercambiabilità, su cui lo stesso possessore sia abilitato ad agire, non è stato previsto, perché avrebbe ridotto la flessibilità del bracciale e inciso sull’ergonomicità d’indosso al polso.

Type XX Chronographe 2067, versione “civile” del modello, in oro rosa, da 42 mm (14,1 mm di spessore), lunetta girevole bidirezionale graduata e zigrinata sullo spessore, in oro rosa, con anello in ceramica blu; pulsanti a pompa, corona “dritta”. Impermeabilità fino a 10 atmosfere. Quadrante blu soleil, numeri arabi in oro e lancette “a siringa” luminescenti, contatore dei minuti crono su 15 unità (al 3) sovradimensionato, contatore delle ore crono al 6, piccoli secondi al 9, datario a finestrella al 4/5. Movimento automatico di manifattura, calibro 728. Cinturino NATO blu. Prezzo: 41.700 euro.

Type XX Chronographe 2067, versione “civile” del modello, in oro rosa. Primo piano sull’elegante contrasto, riguardo il quadrante blu, tra finitura soleil del fondo e azurée dei contatori.

Il secondo upgrade, effettuato lo scorso settembre, è stata l’introduzione di una variante in oro rosa, così introdotta da Emmanuel Breguet, Vice Presidente e Direttore del Patrimonio della Maison: “All’inizio del 1955, dopo che l’anno prima Breguet aveva ricevuto dall’aeronautica militare francese un ordine molto consistente per 1.100 esemplari del “Type 20 militare” ed era impegnata nella consegna del primo lotto di 250 pezzi, il fermento creativo è più attivo che mai. Perché non trasformarlo in un modello civile di lusso? Infatti, compaiono tre curiose creazioni, dotate di una cassa in oro e di una lunetta rotante graduata con cifre smaltate blu! Due di queste referenze sono Type 20 (con contatore dei 30 minuti), mentre la terza è un Type XX (con contatore dei 15 minuti). Le differenze non si fermano qui: ben presto uno dei modelli viene dotato di un bracciale in oro giallo, montato qualche mese dopo la vendita; il secondo mantiene il cinturino in pelle con fibbia déployante in oro e il terzo invece si limita a un cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione in oro. I tre segnatempo però, che si possono definire sperimentali, non verranno mai commercializzati… Il museo Breguet è riuscito a tornare in possesso di uno dei tre. Il Type XX di seconda generazione non conoscerà mai alcuna variante in oro. Bisognerà aspettare quarant’anni e l’arrivo del Type XX di terza generazione per veder comparire a profusione, nella seconda metà degli anni ‘90, modelli di ogni tipo, in oro giallo, oro rosa, oro bianco e platino”.

Fronte posteriore del calibro automatico di manifattura 728 (350 componenti). Da notare la massa oscillante in oro brunito, a richiamare il profilo dell’ala di un aereo, e la ruota a colonne rifinita DLC nero. Il meccanismo opera a 36.000 alternanze/ora e prevede scappamento, spirale e “corna” dell’ancora in silicio, ponte passante sul bilanciere e riserva di carica di 60 ore. Si possono osservare, poi, le finiture soleil e a spirale sui ponti, tagliati ad Anglage, mentre la platina è decorata a Perlage.

Emmanuel Breguet, relativamente al pezzo disponibile presso il Museo Breguet, si riferisce al N°1780. In quanto alle lunette a contrasto con la cassa, esse sono apparse sulla seconda generazione di Type XX, risalenti agli anni ‘70, definite da varie scale, come tachimetri o GMT. Il nuovo modello in oro rosa, animato dal calibro automatico 728, ha ripreso i codici del Type XX civile, dunque, in termini di visualizzazione: il contatore dei 15 minuti al 3, quello delle 12 ore al 6, e quello dei secondi al 9. Come avviene nella versione d’ispirazione militare, la dimensione dei contatori varia per conferire al quadrante maggior dinamismo e leggibilità. Il quadrante blu soleil accoglie i suddetti contatori a finitura azurée, per conferire profondità e incrementarne ulteriormente la leggibilità; i numeri arabi applicati sono in oro e riempiti con materiale luminescente, unitamente alle lancette “a siringa”, ed il quadro è completato dal datario al 4/5. La cassa, da 42 mm (spessore di 14,1 mm), impermeabile fino a 10 atmosfere, è dotata di lunetta graduata – con la scala oraria – bidirezionale e scanalata: l’anello è in ceramica blu, a contrastare con l’oro. Classico il gruppo corona zigrinata/pulsanti a pompa, con quello al 4 predisposto all’azzeramento del cronografo o alla ripartenza immediata (funzione flyback). Per variare lo stile a seconda delle esigenze, l’orologio è dotato di un cinturino in pelle di alligatore blu notte e di un cinturino NATO dello stesso colore impreziosito da profili bianchi, facilmente intercambiabili. Questa versione è presentata in uno scrigno in pelle color avana, che richiama il profilo dell’ala di un aereo.

La massa oscillante del calibro automatico di manifattura 728, in oro brunito, è applicata sul fronte posteriore del meccanismo, del quale si può osservare il ponte passante sul bilanciere.

Da circa 25 anni, giornalista specializzato in orologeria, ha lavorato per i più importanti magazine nazionali del settore con ruoli di responsabilità. Freelance, oggi è Watch Editor de Il Giornale e Vice Direttore di Revolution Italia

Nessun commento